기획연재 | [화가가 들려주는 그림이야기] 불안과 절망을 불멸의 예술로 바꾼 화가 에드바르트 뭉크

페이지 정보

작성자 맑은소리맑은나라 작성일19-08-16 15:28 조회3,674회 댓글0건본문

심리학자 융은 ‘잘못을 저지르는 심리’보다 더 무서운 것은 ‘잘못을 저지르고도 뉘우치지 않는 심리’라고 한다. 뉘우치지 않는 이들은 또 다른 죄를 거리낌 없이 저지를 수 있으며, 뉘우치는 사람들을 도리어 경멸하는 또 다른 악행을 저지를 수 있다고 한다.

최근 과거의 전쟁과 식민지배를 정당화하고, 위안부 및 강제징용에 대한 책임을 부정하며 도리어 경제보복까지 감행하는 일본의 행위에 대해 심각한 우려를 하게 된다. 그들은 사과는커녕 책임을 피해자의 탓으로 돌리는 악행을 저지르고 있다. 참으로 우울하고 절망스럽기까지 하다.

‘나는 보이는 것을 그리는 것이 아니라 본 것을 그린다.’

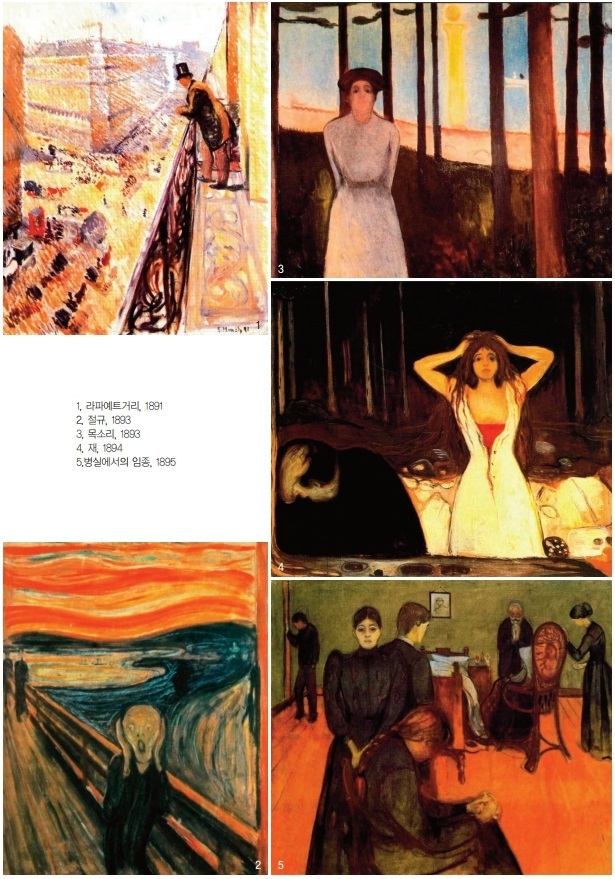

노르웨이에서 태어난 화가 에드바르트 뭉크(1863~1944)는 불안과 절망을 강렬한 색채를 사용하여 ‘자신이 기억하는 감정’을 담아내었다. 그의 그림 <절규>에서 내면의 소리없는 공포와 불안을 표현했다. ‘절규’는 가장 잘 알려진 대표작 이름이자 그의 고독한 삶과 어울리는 단어이다.

‘나는 친구들과 산책을 나갔다. 해가 지기 시작했고 갑자기 하늘이 핏빛으로 물들었다. 나는 피로를 느껴 멈춰 서서 난간에 기대었다. 핏빛과 불의 혓바닥이 검푸른 협만과 도시를 뒤덮고 있었다. 친구들은 계속 걸어갔지만 나는 두려움에 떨며 서있었다. 그때 나는 자연을 관통하는 절규를 들었다.’

인간의 고통과 불안, 공포를 가장 강렬하게 느낀 순간의 상황을 글로 얘기하고 그림으로 표현한 것은, 그림을 보는 우리들도 같은 느낌을 가지게 한다. 어떻게 보면 뭉크의 삶의 궤적에는 불안과 공포, 절망이 함께하는 것 같다.

그는 어려서부터 허약했으며 죽음이 늘 곁에 있었다. 다섯 살 때 어머니가 결핵으로 사망하고, 누이도 열다섯에 같은 병인 결핵으로 사망했으며, 그의 남동생마저 서른 살의 나이로 세상을 떠나게 되니 그로 인한 죽음에 대한 공포와 우울은 평생 동안 따라 다닌다. 뭉크의 아버지도 화가가 되려는 뭉크의 생각을 반대하고 기술학교로 진학 시켰지만 거듭되는 병치레로 중단하고, 결국엔 미술학교에 입학한다. 이미 노르웨이에서 유명한 화가인 크리스티안 크로그를 스승으로 만나 그에게서 자연주의적 묘사법을 배운다. 아울러 사상적으로는 당시 보헤미안 문학가인 한스 예게르와 교류하면서 사회적 정신적 해방을 표방하고 인습에 얽매인 가치관을 비판하는 등 생명력과 정의가 넘치는 이상사회를 꿈꾸게 된다. 이를 바탕으로 그림을 통해 고통스런 자신의 삶과 사랑과 죽음에 대한 생각들을 실천한다.

고독한 어린 시절을 보낸 뭉크는 사랑에 집착하지만 오히려 실패로 점철된다. 후원자 화가의 형수인 밀리 탈로와 첫사랑을 하게 되지만 보헤미안 기질의 여인은 자유분방한 사랑을 하는 탓에, 의심과 질투로 고통 받고 헤어진다. 두 번째 사랑도 작가의 입지가 올라가는 상황에서 끈질긴 결혼요구로 인한 불화 속에 일어난 총기사고로 손가락을 다치며 끝난다. 이로 인해 여성을 기피하는 성향을 가지게 된다.

‘더 이상 책을 읽는 남자와 뜨개질을 하는 여자가 있는 실내를 그려서는 안 된다. 숨을 쉬고, 느끼고, 사랑하고 고통 받는 사람들을 그려야 하며 나는 그런 그림들을 하나의 연작으로 그리고 싶다.’

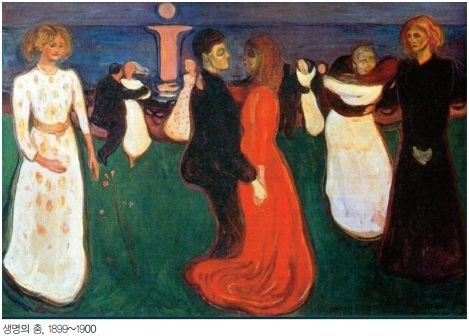

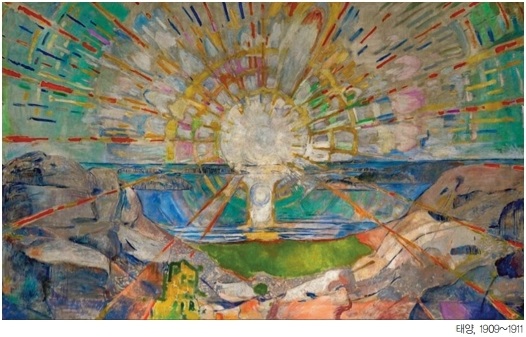

뭉크는 인간 존재의 갖가지 면모를 담은 하나의 작품을 구상한다. 이른바 ‘생의 프리즈’연작인데 <목소리>란 작품이 그 시작이다. 나중에 ‘사랑’이라는 표제로 ‘생의 프리즈’의 핵심이 된다. 20년 후엔 오슬로 대학강당에 기념비적인 균형감이 갖춰진 벽화를 제작할 수 있었다. 1902년 베를린 분리파 전시에서 ‘생의 프리즈’의 모든 작품을 체계적으로 연결 전시하면서 ‘사랑의 깨달음, 사랑의 개화와 죽음, 삶의 불안, 죽음’에 대한 자신의 삶과 인간의 모습을 표현하면서 그의 작품세계가 한층 풍부해진다. 결국 예술로 삶의 의미를 설명하고자 노력했고, 자신의 그림이 다른 이에게 자신의 삶을 좀 더 명확하게 하는데 도움이 되기를 바랐다. 평생 혼자여서 외로웠지만 그럼에도 평생 혼자인 삶을 추구 했다. 지난한 시간 동안 괴롭혀 왔던 불안과 절망을 극복하고, 불멸의 예술로 바꾼 화가가 된 것이다. 죽음의 우려와 달리 그는 여든 한 살까지 유화 1,100여점, 판화 18,000여점, 드로잉과 수채화 약4,500여점 등 엄청난 작품과 자료를 남겼다. 그의 유언으로 많은 작품을 오슬로시에 기증을 하였고, 뭉크의 작품을 보기 위해 오슬로를 방문한 사람들은 그의 그림들에서 강한 인상을 받는다.

사람들은 아픔에서 도망치느라 아픔이 가르쳐 주는 진실을 외면하는 것 같다. 뭉크가 고통 받는 사람들을 외면하지 않은 것처럼, 그 아픔을 직시하는 것이 중요하다고 생각을 하게 된다. 아픔을 외면하거나 또 다시 아픔을 주는 행위를 간과하는 것은 또 다른 절망과 공포를 주는 것 같다. 요즘의 일들과 오버랩 되는 것은 비인간적인 행위의 과오를 반성하고 사죄하기보다는 반복하는 일본의 모습인 것 같아서다.

<저작권자 © 맑은소리맑은나라, 무단 전재 및 재배포 금지> |

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.