기획연재 | [화가가 들려주는 그림 이야기] 황금빛의 색채화가 구스타브 클림트

페이지 정보

작성자 맑은소리맑은나라 작성일19-07-19 11:27 조회3,570회 댓글0건본문

그림 감상도 비슷하다. 지금 이 시각 루브르박물관 모나리자 그림 앞에는 사람들로 가득 차 있을 것이다. 생각보다 작은 그림에 놀라고, 그림보다 사람들의 머리가 먼저 보이는 것에 실망함에도, 다른 것은 못 봐도 모나리자만큼은 꼭 봐야 한다고 기를 쓴다. 내가 보는 그림이 아닌 내가 봤었다는 그림은 시간이 지나면 기억 속에서 사라진다. 예술가의 삶을 알지 못하면 그림을 봐도 잘 모르는 것이 그림이다. 그런데 그림을 보면 예술가의 삶이 보인다고 한다.

‘나를 알고 싶으면 나의 작품을 보라’

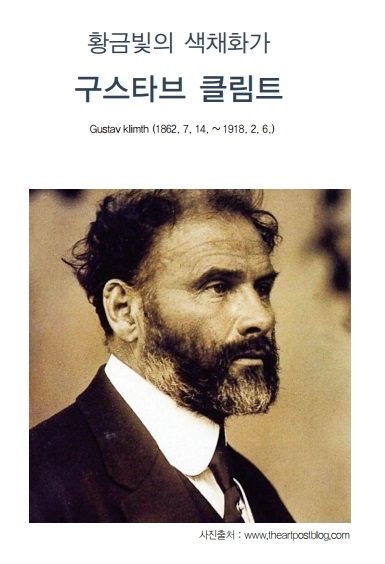

1908년 오스트리아의 한 미술 전시회에 황금빛 색으로 가득 찬 화폭에, 포옹한 남녀가 키스하는 그림이 전시가 된다. 사랑의 황홀경과 황금빛 모자이크 배경의 그림은 사람들의 이목을 사로잡고, 오스트리아 정부는 비싼 가격에 사들인다. 결국 이 그림은 오스트리아를 대표하는 그림이 되고, 지금도 빈 교외에 위치한 벨데베레미술관에 소장되어, 연간 백만 명의 관람객들을 불러 모으는 그림이 된다. 너무나 잘 알려진 <키스>란 그림이다. 이 그림은 세상에서 가장 많이 복사되고 상업적으로 많이 활용되어 아트상품, 휴대폰 케이스, 광고 등에서도 익숙하게 볼 수 있는 오스트리아의 화가 구스타브 클림트(1862~1918)의 그림이다.

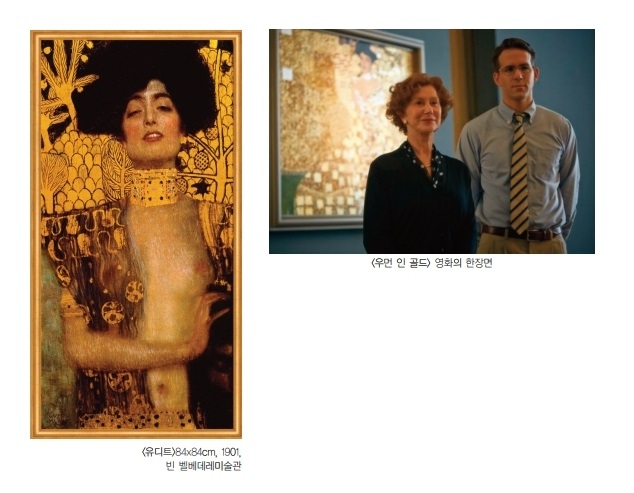

1862년 가난한 보메미아 출신의 금 세공업자 가정에서 태어난 클림트는 아버지로부터 손재주를 물려받았다. 어려서부터 그림 실력이 뛰어나고, 황금빛의 화가로 대표되는 것 또한 아버지의 금 세공에 영향을 받았다고 할 수 있다. 유명세에도 불구하고 생전 인터뷰나 기록이 없고 흔한 자화상조차도 없을 정도로 개인 생활의 노출을 꺼린 삶을 살았다. 그래서인지 그는 자신을 알려면 자신의 그림을 보라고 했다.

클림트는 자신이 일찍이 이루어 놓은 성과에 전혀 미련을 두지 않고, 과감하게 자신만의 예술을 걸어간 사람이다. 학생 시절부터 뛰어난 데생 실력으로 작업의뢰가 이어져 가난으로부터 벗어날 수 있었다. 부자의 초상과 건축의 벽화작업으로 돈을 벌었지만, 거기에 안주하지 않고, 새로운 도전을 한다. 오스트리아 빈 미술협회에 도전한 분리파미술을 창설하여 기존제도에 저항하는 미술을 하면서 제도권의 비난을 감수하면서도 자신의 미술을 한다. 자신이 선택한 삶은 극복이 가능하지만 운명의 흐름은 사람의 삶을 힘들게 하는 것 같다. 갑작스러운 아버지의 뇌출혈 죽음과 동생의 급사를 접하고, 어머니와 여동생의 정신병 발현은 클림트의 삶과 죽음에 대한 불안으로 그가 죽을 때까지 이어지는 불안이 되었다. 클림트는 <죽음과 삶>을 가장 중요한 작품 중 하나라고 생각했다. 제목에서처럼 <삶과 죽음>이 아닌 죽음이 먼저인 것은 그에게 죽음은 늘 괴롭히는 그림자였던 것 같다. 가족을 끔찍이 사랑한 그였지만 결혼 생활을 하지 않은 것은 아이러니이다.

그렇지만 그의 작업실은 많은 여성이 드나들었고, 그들을 그렸으며, 그들과 사랑을 하고 14명의 아이를 낳았다. 결혼 생활을 하지 않은 것은 가족의 불행한 죽음이 반복될 거라는 것에 대한 불안이었는지 모른다. 한 예술가의 시련은 가혹하지만, 예술을 잉태하는 필수코스인 것처럼 보인다. 시련에도 불구하고 클림트가 묵묵히 그 길을 걸어 나간 것을 보면, 현재의 어려움에 연연해하는 평범한 우리에게 위로와 도전의식을 주기도 한다.

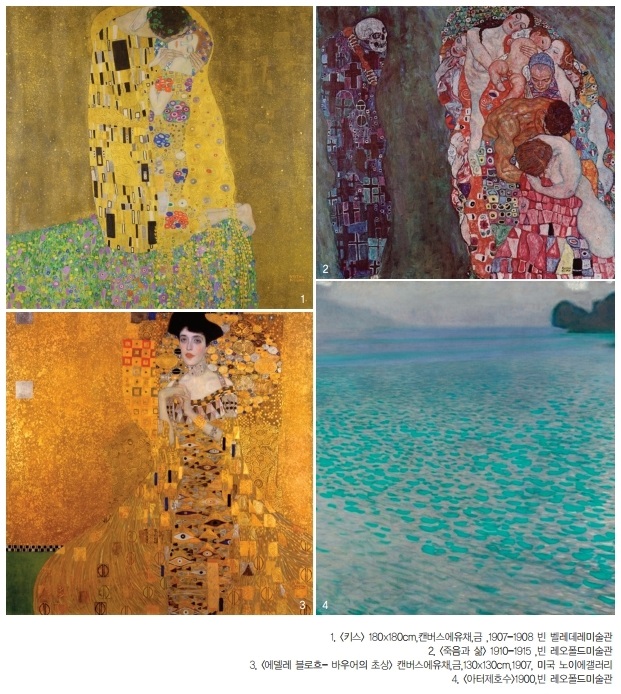

<키스>와 더불어 유명한 <아델레 블로흐-바우어의 초상>은 오스트리아의 모나리자라고 불리는 클림트의 대표작품이다. 설탕사업으로 성공한 사업가 페리디난트 블르흐에 청탁되어 그의 아내 아델레를 그린 초상화이다. 4년에 걸쳐 완성한 이 그림은 나치에 의해 몰수되었다가 전쟁이 끝난 후에 오스트리아의 미술관에 소장된다. 작품 제목도 <우먼 인 골드>로 바뀌어 전시된다. 나치를 피해 미국으로 망명하여 미국인이 된 페리디난트 블르흐의 조카인 마리아 알트만은 1999년에 그림의 소유권을 주장하며 오스트리아 정부를 상대로 소송을 하고, 8년의 공방 끝에 그림의 반환을 받게 된다. 개인의 소유가 나치에 몰수된 작품을 반환을 받은 사례가 되었지만, 여전히 나치에 의해 몰수된 10만점의 작품은 본래 주인에게 반환되지 않고 있다고 한다. <우먼 인 골드>라는 영화로도 제작되어 작품의 반환과정을 보여 주는데, 감상을 하면 또 다른 재미를 준다. <아델레 블로흐-아델레의 초상>은 미국의 화장품 회사 에스티 로더의 상속자 로널드 로더가 1억 3천500달러에 구입했고, 알트만은 그림을 판매하면서 ‘새로운 소유주는 그림을 대중에게 공개해야 한다’는 조건을 내걸었다. 현재 로더 가문의 미술관인 뉴욕 노이에 갤러리에 전시되어 대중들에게 공개되고 있다.

화가 모네에게 지베르니 정원, 세잔의 생빅투아르 산이 영감의 근원이듯 클림트에게 아터호수는 도시의 빈에서 벗어나 자연을 접하고 풍경화를 그리는 중요한 계기를 마련한다. 그곳에서 자신만의 공간을 만들고 외부와 단절한 채 자신의 후반기 삶을 살고 그곳에서 마감한다. 그곳에서 편히 일하고 긴 가운의 옷을 입으면서 소박한 삶을 영위한다. 다른 예술가와 외부인을 만나지 않고 자신의 삶에 집중했다.

1918년 어느 날 그림에 열중이던 클림트는 아버지와 똑같은 뇌출혈로 56세의 삶을 마감한다. 생전에 유명한 화가이면서 평가는 늘 교차되었고, 클림트의 관능적이고 파격적인 그림은 논란을 불러일으켰으나, 잊혀졌다가 1980년대 후반에 다시 새로운 평가로 세계적인 대중의 사랑을 받는 화가가 되었다. 클림트는 자신의 작품이 이처럼 사랑을 받을지 알았을까? 때로는 가혹한 비판과 논쟁을 불러일으킨 작품들이 오늘날 대중문화의 일부로 자리 잡고 있다. 그는 대중들이 피상적인 삶보다는 작품 그 자체를 보게 될 것을 이미 알았는지도 모른다.

<저작권자 © 맑은소리맑은나라, 무단 전재 및 재배포 금지> |

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.